La saison des baignades est là. Les particuliers ont remis en route leur piscine, avec ou sans l’aide de leur piscinier, et constatent au bout de quelques jours, une baisse du niveau d’eau dans le bassin. Mais est-ce réellement lié à une fuite ? Et si oui, d’où vient-elle ? Aurait-elle pu être évitée ? Décryptage.

La saison des baignades est là. Les particuliers ont remis en route leur piscine, avec ou sans l’aide de leur piscinier, et constatent au bout de quelques jours, une baisse du niveau d’eau dans le bassin. Mais est-ce réellement lié à une fuite ? Et si oui, d’où vient-elle ? Aurait-elle pu être évitée ? Décryptage.

FUITE OU PAS FUITE ? LE DIAGNOSTIC

Avant d’entreprendre la recherche d’une fuite, il convient d’établir la réalité d’une perte d’eau anormale. On parle de perte anormale dès lors que la consommation est supérieure à un certain seuil, préalablement défini. Pour cela il faut se référer à l’évolution de la hauteur du plan d’eau et non à une perte d’eau en volume. Ainsi, une perte sur un bassin de 50 m² ne sera pas de 15 000 litres/mois ni de 0,5 m³/jour, mais de 10 millimètres/jour de diminution de la hauteur d’eau.

La notion de consommation d’eau normale

Toute piscine supporte une consommation d’eau dite “normale” due principalement aux facteurs suivants : l’évaporation, la fréquentation de la piscine, et les étanchéités, c’est-à-dire la porosité des matériaux.

1. L’évaporation : contrairement à certaines idées reçues, l’évaporation n’est pas la conséquence de la chaleur et elle peut se produire aussi durant la nuit !

Elle résulte de :

Elle résulte de :

• la différence de température entre l’eau et l’air : la perte d’eau sera potentiellement plus importante avec une température négative de l’air sur un plan d’eau à 8° qu’au mois de juillet avec 40 °C au soleil sur une piscine à 30 °C ;

• l’hygrométrie de l’air : au contact de l’eau, l’air sec a tendance à reprendre de l’humidité, cette reprise étant amplifiée par la force du vent.

2. La fréquentation de la piscine

À titre d’exemple, un adulte qui sort de l’eau emporte 3 litres d’eau. Les enfants, ainsi que les adultes, avec leurs jeux et leurs plongeons, entraînent une quantité d’eau non négligeable sur la plage. Il faut savoir également qu’un contre-lavage du filtre entraîne une perte d’eau minimum de 1 m³ soit 1 000 litres.

3. La perte normale

Les matériaux assurant l’étanchéité du bassin sont plus ou moins perméables. Le liner, par exemple, est imperméable à l’eau mais pas à la vapeur d’eau. Pour une piscine de 10 m × 5 m, avec une surface de parois et un fond de 80 m², on estime la perte à environ 2 litres par jour, soit presque 800 litres par an. La baignade et les jeux d’enfants entraînent une consommation d’eau dite normale.

Comment quantifier une consommation normale ?

En dehors d’une alimentation automatique couplée à un compteur d’eau, il est quasiment impossible de quantifier le volume d’eau consommé par la fréquentation de la piscine. Le contrôle de la consommation pourra donc seulement se faire hors baignade.

Calcul de l’évaporation

L’évaporation, ou plus exactement la consommation climatique, est représentée par le solde entre les pertes et les arrivées d’eau, c’est-à-dire l’évaporation diminuée par la pluie. Météo France fournit les relevés pluviométriques et les calculs journaliers de l’évaporation ETP (Évapo-Transpiration Penmann) qui peut vous fournir une première information.

Mais le vrai diagnostic ne pourra être que le résultat de vos propres investigations.

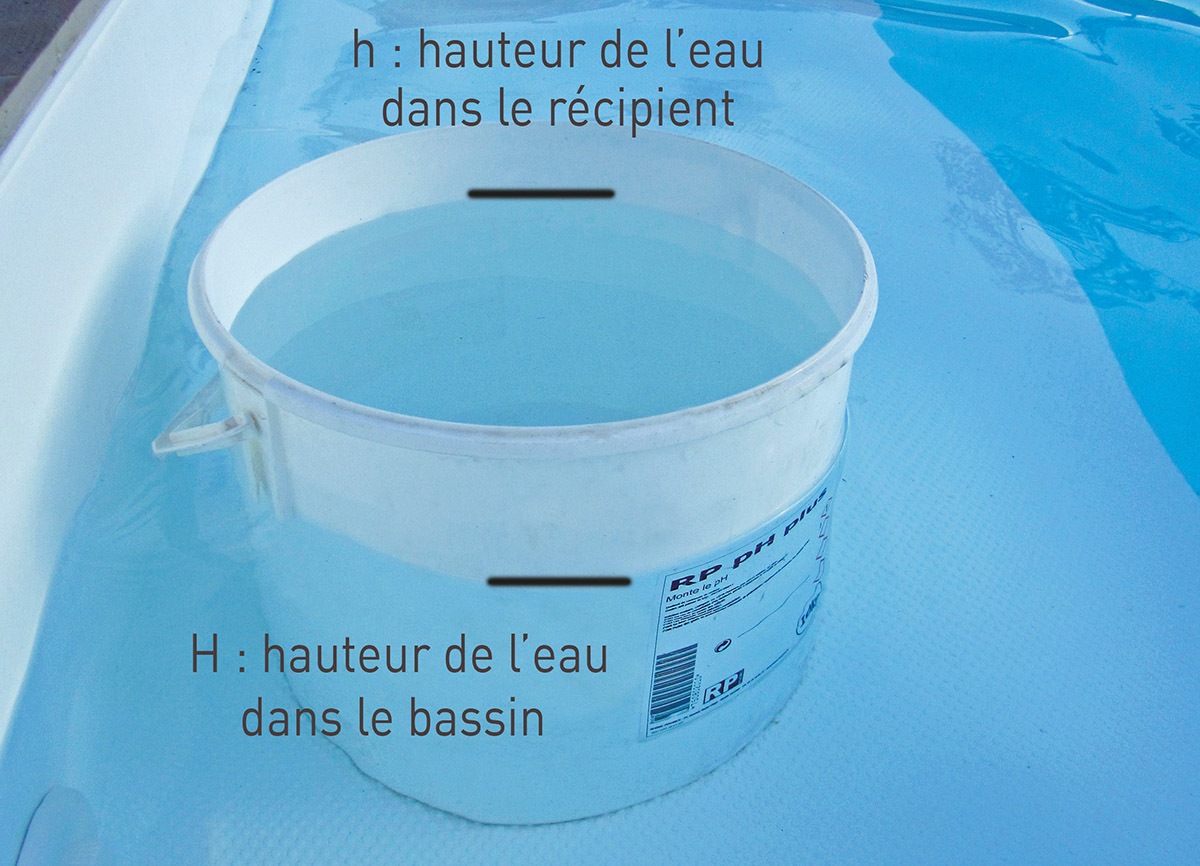

Le test du seau pour détecter une possible fuite d’eau

Vous pouvez installer un récipient cylindrique partiellement immergé, sur une marche d’escalier par exemple, afin que l’eau contenue soit à la même température que celle de la piscine (voir photo ci-dessous). Vous avez ainsi 2 “récipients”, le bassin et le seau, soumis aux mêmes aléas.

Relevez les niveaux de part et d’autre du bord du seau, hauteur h à l’intérieur du récipient et H dans la piscine. Après quelques jours, revenez mesurer ces hauteurs, que nous désignerons h’ et H’ : la différence h’ – h doit être égale à H’ – H.

Si elle est différente, en tenant compte d’une éventuelle erreur de lecture (environ 3 mm), vous êtes bien en présence d’une fuite d’eau dans la piscine.

Le test électronique

Il existe aujourd’hui des appareils, avec capteur de pression flottant, qui permettent d’identifier rapidement la présence d’une fuite et d’éliminer les fausses fuites en quantifiant la quantité d’eau perdue par rapport à une évaporation, avec filtration en route et filtration éteinte.

Quelles tolérances en matière de perte d’eau ?

Trois documents précisent ces tolérances :

• le cahier des charges IT-BTP, pour les piscines en béton, qui donne un demi-litre par jour et par m² de paroi, soit 1 litre/jour par m² de plan d’eau, ce qui paraît raisonnable ;

• le DTP n° 1 piscines privées qui donne 3 litres/jour par m² de plan d’eau.

• l’accord AFNOR AC P90-321 (remplacé par la norme européenne NF EN 16582-2 de 2015) précise qu’un abaissement du niveau de plan d’eau n’excédant pas 1 cm, sur une durée de 48 h, n’est pas considéré comme une fuite.

Le cas particulier des piscines béton : avant de se lancer dans une recherche de fuite, il faut tenir compte de la particularité de ce type d’ouvrage. En effet, une piscine en béton, qu’elle soit neuve ou remplie après une vidange de plusieurs jours, va consommer de l’eau en reprise d’humidité de la structure. Un bassin de 50 m² bétonné peut consommer de 5 à 10 m³. Si une piscine perd 3 cm le premier jour, on peut considérer que dans ce cas, il est « urgent d’attendre ». C’est après 1 ou 2 semaines au minimum qu’il faudra vérifier la consommation d’eau.

L’analyse du professionnel

Au moins une fois sur deux, il est fort probable que les consommations que vous aurez mesurées feront apparaître une différence « inexpliquée » de 1 ou 2 mm par jour. Il s’agit de ce qu’on appelle une absence de perte significative. Il ne vous reste plus qu’à expliquer à votre client qu’il n’y a pas de fuite, ce qui n’est pas le plus facile, tant il sera convaincu que son bassin fuit.

Le moins simple à gérer est un résultat constatant une perte faible (inférieure à 5 mm/jour), sachant qu’à 2 mm/jour nous sommes dans la zone d’incertitude due à l’imprécision des prises de mesure. Il va être très difficile de localiser une perte faible, d’autant plus qu’une perte d’eau est souvent la somme de plusieurs fuites. En effet, 2 mm sur un bassin privé ce sont moins de 100 litres/jour, soit 10 m³ sur une saison pour un coût maxi de 50 €. C’est ici que les tolérances de 3 mm du DTP n°1 ou les 5 mm de l’AC P 90-321 se révèleront pratiques pour expliquer au client que débusquer un collage défectueux et le réparer, coûtera toujours plus de 1 000 €, soit la valeur facturée de 20 ans de pertes d’eau.

En revanche, si la perte constatée est conséquente, il est nécessaire de la localiser, ce qui sera d’autant plus facile si elle est importante.