Cet article propose un voyage historique retraçant le rôle de l’eau et l’évolution des bains et piscines dans différentes cultures, révélant ainsi la richesse de cette relation intime entre l’homme et l’élément aquatique.

Les débuts de l’eau dans les civilisations : un outil de survie et de pouvoir

Les origines : l’eau comme pilier des premières civilisations

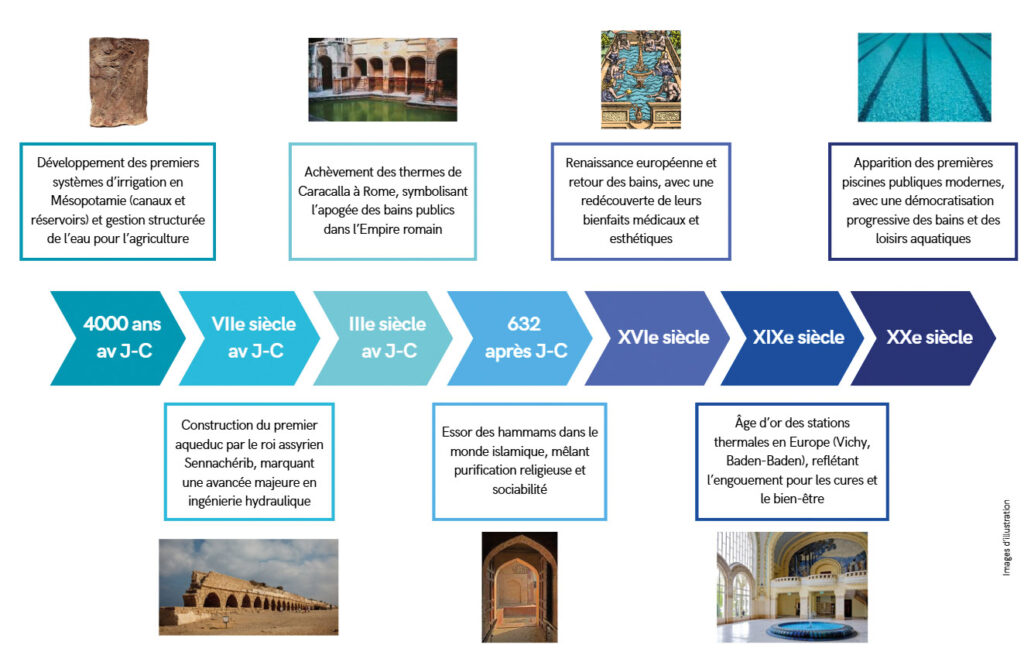

Dès le Néolithique, la maîtrise de l’eau marque un tournant décisif dans l’histoire humaine. Les sociétés quittent progressivement le mode de vie nomade pour adopter l’agriculture sédentaire. Cette transition repose sur des avancées techniques telles que l’invention du puits, les premiers canaux d’irrigation et les systèmes de collecte des eaux de pluie. Ces innovations permettent non seulement d’assurer une production alimentaire plus stable, mais également de favoriser l’émergence de centres urbains.

La gestion de l’eau ne se limite pas à un simple aspect pratique. Elle devient rapidement un symbole de pouvoir et un outil de contrôle. Dans les sociétés naissantes, ceux qui dominent l’accès à l’eau possèdent une autorité sur leurs semblables, consolidant leur statut au sein de ces nouvelles communautés agricoles.

Mésopotamie et Égypte : les premières utilisations structurées de l’eau

En Mésopotamie et en Égypte, l’eau devient l’épine dorsale des sociétés. Le Tigre, l’Euphrate et le Nil ne sont pas seulement des fleuves ; ils incarnent des forces divines et des sources de prospérité. Les systèmes d’irrigation sophistiqués édifiés dans ces régions, comme les canaux et les réservoirs, témoignent d’une ingéniosité remarquable.

En Égypte, le Nil était plus qu’un simple fleuve : il était considéré comme une entité divine capable d’apporter abondance ou malheur. Les pharaons, en tant qu’intermédiaires entre les dieux et les hommes, utilisaient leur contrôle sur l’eau pour affirmer leur autorité. Les Babyloniens, de leur côté, développent des réseaux complexes de digues et de barrages, révélant une maîtrise technique avancée dès 4000 avant J.C. Les premiers « États hydrauliques » apparaissent ainsi, reliant indissociablement l’eau, le pouvoir et la culture.

Antiquité : l’eau, source de bien-être et de prestige

Dès le VIIe siècle av. J.-C., des projets d’envergure voient le jour, comme le premier aqueduc construit par le roi assyrien Sennachérib Ier. Ces ouvrages témoignent d’une organisation sociale et technique sophistiquée.

Grèce antique : hygiène, sport et sociabilité

Dans la Grèce antique, l’eau et les bains occupent une place importante dans le quotidien. Les gymnases, lieux consacrés à l’exercice physique et à l’entretien du corps, comportaient souvent des installations pour le bain. Plus qu’un simple moment d’hygiène, le bain était une pratique sociale et philosophique. On y discutait, échangeait des idées, tout en valorisant la santé et la beauté. Les Grecs percevaient l’harmonie du corps et de l’esprit comme un idéal à atteindre, et l’eau était au cœur de cette quête d’équilibre.

Rome : les thermes, chefs-d’œuvre d’ingénierie et de culture

Les Romains héritent des traditions grecques et les élèvent à un niveau inégalé. Les thermes romains sont des complexes monumentaux, ouverts à toutes les classes sociales. Ces établissements combinent des piscines chaudes (caldarium), tièdes (tepidarium) et froides (frigidarium), avec des espaces pour le sport, la lecture et la détente. L’ingéniosité romaine se reflète également dans leur gestion de l’eau. Les aqueducs, édifiés avec une précision mathématique, transportaient des millions de litres d’eau pure vers les villes, alimentant non seulement les thermes, mais aussi des fontaines publiques et des systèmes d’égouts comme la Cloaca Maxima. Ces réalisations font de Rome un modèle d’urbanisme durable, où l’eau était à la fois un confort et un pilier de santé publique.

Les thermes de Caracalla, construits au IIIe siècle, illustrent cet état d’esprit. Pouvant accueillir jusqu’à 1 600 baigneurs, ils étaient à la fois des lieux de prestige et des espaces de rencontre pour les citoyens de tous horizons.

Le Moyen Âge : entre déclin et continuité des traditions aquatiques

Europe : une période de recul

Après la chute de l’Empire romain, l’Europe occidentale traverse une période de méfiance envers l’eau. La crainte des épidémies, combinée à un manque de connaissances médicales, conduit à la fermeture de nombreux bains publics. Les pratiques d’hygiène personnelle régressent et l’eau est parfois perçue comme un vecteur de maladies plutôt qu’un élément de purification.

Le monde islamique : l’essor des hammams

Contrairement à l’Europe, le monde islamique maintient une forte tradition de bains publics. Les hammams, inspirés des thermes romains, sont à la fois des lieux de purification physique et spirituelle. Le rituel du bain s’inscrit dans les pratiques religieuses de l’islam, renforçant leur importance sociale et culturelle. Ces établissements offrent également un espace de sociabilité, où les communautés se retrouvent pour échanger et se détendre.

Renaissance et modernité : l’eau comme instrument médical et esthétique

La Renaissance : la redécouverte des bains

Au XVIe siècle, les bains regagnent en popularité, portés par les progrès médicaux et les découvertes scientifiques. Les médecins commencent à recommander les bains pour traiter diverses maladies et les aristocrates redécouvrent les plaisirs aquatiques. Les piscines privées se multiplient dans les demeures des élites européennes, tandis que les thermes publics retrouvent leur prestige.

Le XIXe siècle : l’essor des stations thermales

Avec l’industrialisation, les stations thermales sont devenues des destinations prisées par l’élite. Des villes comme Vichy, Aix-les-Bains ou Baden-Baden ont prospéré grâce à l’engouement pour les cures thermales, perçues comme des remèdes naturels contre le stress et les maladies liées à la vie urbaine.

Les bains et piscines aujourd’hui : entre héritage culturel et innovation

Au XIXe siècle, les premières piscines publiques apparaissent en France. La piscine Deligny, construite sur la Seine à Paris au début du XIXe siècle, devient la première école de natation.

Les influences culturelles

Les pratiques ancestrales continuent d’influencer les installations modernes. Des hammams aux onsens japonais en passant par les spas nordiques, ces traditions régionales s’intègrent dans des designs contemporains, alliant technologies de pointe et quête de bien-être. L’importance du marché mondial des spas reflète cette popularité croissante.

Les tendances actuelles

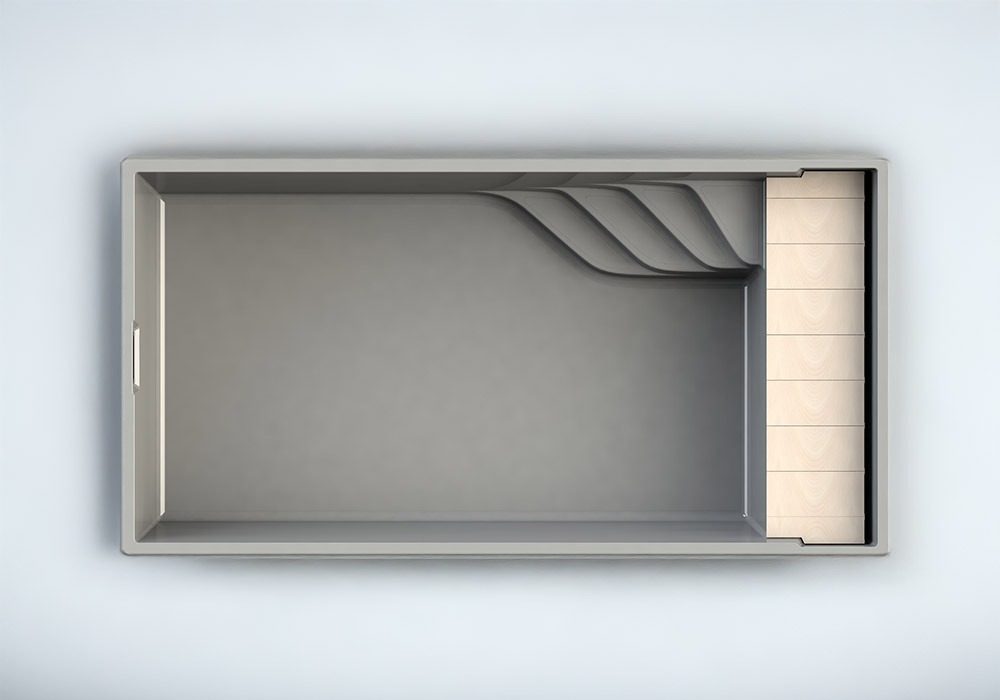

Les piscines modernes se diversifient en termes de formes, de tailles et de matériaux. Des piscines en bois aux bassins à débordement, en passant par les piscines naturelles, l’offre s’adapte à tous les goûts et tous les budgets.

Les piscines biologiques et les innovations technologiques comme le chauffage solaire ou les systèmes d’économie d’eau témoignent d’une évolution vers des pratiques plus durables.

L’offre se diversifie, répondant à des exigences variées, du luxe à l’accessibilité pour tous.

Conclusion

L’histoire de l’eau dans les civilisations nous rappelle son importance cruciale. L’histoire des bains et des piscines révèle une évolution fascinante des pratiques liées à l’eau, mêlant hygiène, bien-être et culture. L’eau, ancrée dans l’histoire, continue d’offrir un potentiel infini pour répondre aux attentes modernes tout en respectant les traditions.

Dans un monde où les ressources hydriques sont de plus en plus précieuses, l’industrie de la piscine a un rôle clé à jouer. En innovant pour des solutions plus écologiques et en sensibilisant le public à l’importance de l’eau, elle peut contribuer à façonner un avenir où le plaisir de la baignade s’accorde avec le respect de cette ressource vitale.

L’eau a façonné notre histoire et notre culture. À nous de veiller à ce qu’elle continue d’enrichir nos vies de manière responsable et durable.

Texte & Illustrations : Maëlle Ranquet / Ingénieur environnement et ressources en eau / Centrale Lille / University of Texas at Austin

Sources : Musée National Suisse, Passerelle(s), Herodote